当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することは、企業が競争力のある効率的な経営を行うための必須条件であるとの認識に立ち、また、株主が求める投資収益の最大化を実現するために、グローバルスタンダードに基づく公正な経営を目指します。

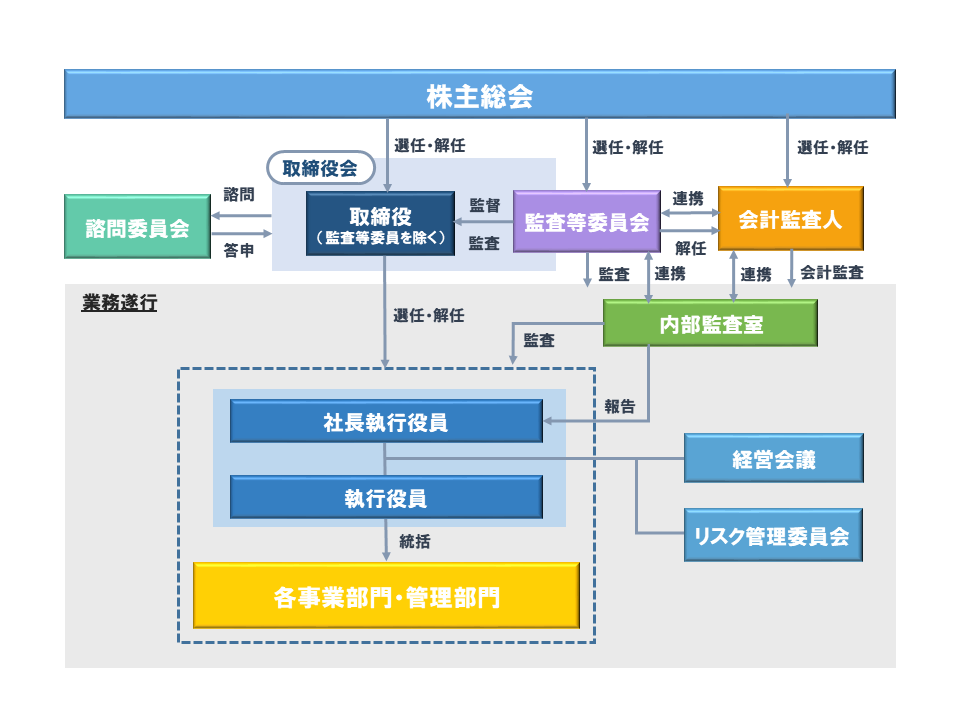

企業統治の体制の概要

当社は監査等委員会設置会社であります。当該機関設計は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能や監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの充実を図ること、また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることにより、業務執行と監督を分離するとともに経営の意思決定を迅速化し、企業価値の向上を図ることを目的として採用しております。また、業務執行機能の強化とともにコーポレート・ガバナンスの向上を目的として、同株主総会において執行役員に関する規定を新設する定款変更が決議されたことにより、新たに執行役員制度を導入しております。取締役会については、取締役5名(うち、女性1名)を選任し、責任の明確化と経営環境の変化への迅速な対応のため、任期を1年(監査等委員は2年)としています。なお、取締役のうち過半数の3名が社外取締役であります。取締役の構成員は、代表取締役社長執行役員 大塚信行、代表取締役専務執行役員 棚橋祥紀、社外取締役 中江公人(取締役会議長)、社外取締役 廣瀬史乃、社外取締役 栗山史であります。監査等委員会については、監査等委員3名(うち、女性1名)を選任しており、全員を社外取締役とすることで、監査の独立性が十分に保たれているものと考えています。監査等委員の構成員は、社外取締役 廣瀬史乃(監査等委員会委員長)、社外取締役 中江公人、社外取締役 栗山史であります。

また、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が委員の過半数を占める任意の諮問委員会を設置し、取締役および執行役員の選任・解任や報酬の内容等について助言・提言を行うことにより、取締役会等の機能の独立性、客観性および説明責任の強化を図っています。諮問委員会の構成員は、独立社外取締役 栗山史(諮問委員会委員長)、独立社外取締役 中江公人、独立社外取締役 廣瀬史乃、代表取締役社長執行役員 大塚信行であります。

なお、当社の企業統治の体制を図で示すと、次のとおりであります。

当該体制を採用する理由

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員が取締役会で議決権を行使することを通じて監督機能を強化させるとともに、取締役会から取締役への権限委譲による意思決定と業務執行の迅速化を図ることにより、さらなるコーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を目指すことができると考えているため、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。

社外役員の状況

2025年6月25日現在、当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。なお、いずれの社外役員も当社との間に特別な関係はありません。

社外取締役中江公人は、行政機関および金融機関における長年の経験と専門的な知識を有していることから、幅広い見地から当社経営に対する的確な助言および業務執行に対する適切な監督をいただいているものと判断しています。なお、中江公人は大和証券株式会社の監査役等を兼任しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

社外取締役廣瀬史乃は、弁護士として企業法務およびコンプライアンス問題に精通しているうえ、豊富な国際経験や企業活動に関する幅広い見識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の経営全般に反映いただいているものと判断しています。なお、廣瀬史乃はASTI株式会社の取締役であり、当社は同社とソフトウェアライセンスに関する販売取引がありますが、当該取引金額は僅少であり、当社の売上規模に鑑みて特別な利害関係を生じさせる重要性は無いものと考えております。また、阿部・井窪・片山法律事務所のパートナー等を兼任しておりますが、当社と同事務所等との間に特別な関係はありません。

社外取締役栗山史は、金融機関及びコンサルティング会社における長年の経験を活かし、エレクトロニクス業界の調査で得た豊富な知見や資本市場からの視点を当社の経営全般に反映いただけるものと判断しております。

当社は、会社法で定める社外取締役の要件および東京証券取引所で定める社外取締役の独立性基準のほか、当社が定める以下の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しています。

・当社またはそのグループ会社の総議決権の10%以上の株式を所有する株主、あるいはその組織において勤務経験がある。

・過去5事業年度において、当社またはそのグループ会社の主要な取引先、主要な借入先、主幹事証券等において勤務経験がある(主要な取引先とは、その取引金額が当社もしくはそのグループ会社または相手方の連結売上高の2%を超える場合を指し、主要な借入先とは、その借入額が当社もしくはそのグループ会社または相手方の連結総資産の2%を超える借入先をいう)。

・過去5事業年度において、当社またはそのグループ会社から役員報酬以外に、多額の弁護士報酬、監査報酬、コンサルティング報酬等を得ている、あるいはその組織に勤務経験がある(多額とは、年間50百万円以上を指す)。

・当社またはそのグループ会社から、累積して一定額を超える寄附を受けた団体に属する(一定額とは、20百万円以上を指す)。

・上記に掲げるものの二親等内の親族または同居の親族。

・当社の取締役の通算在任期間が10年を超える。

なお、当社は中江公人、廣瀬史乃および栗山史を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社の社外取締役3名は全員監査等委員であります。社外取締役は、財務報告に対する信頼性向上のため、内部監査室および会計監査人と定期的にそれぞれの意見の交換、情報の聴取等のため会合をもち、あるいは必要に応じて監査に立ち会うなどの連携に加え、取締役会において定期的に内部統制の運用状況について報告を受けることにより、共有すべき情報について相互に把握できるような関係にあります。

当社は、2015年度(2016年3月期)から取締役会の実効性について、分析・評価を行い、その結果の概要を開示しています。2024年度(2025年3月期)も全ての取締役を対象に、以下のとおり取締役会の実効性に関する自己評価を行いました。

評価方法

①本年度は、2025年2月に、取締役会事務局の作成したプラットフォーム上にて、全取締役5名に対し、「取締役会実効性評価アンケート」を配布し、回答を得ました。取締役会実効性評価アンケートの形式は、網羅性を確保するため、匿名式・定量調査(5段階評価)としました。また、本年度 は、全取締役に対し、独立した第三者評価機関である合同会社Centexによるインタビューを行いました。

②プラットフォーム上のアンケート項目は、従前のアンケートと一定程度の同一性を維持しました。また、第三者評価機関によるインタビューでは、当社取締役会および諮問委員会において、意思決定のPDCAおよび監督のPDCAが実効性を有しているかを、専門的見地から、確認・評価しております。

③2025年2月開催の当社取締役会において、第三者評価機関から、取締役会実効性評価に関する第三者意見の報告が行われました。それを 踏まえて、当社取締役会は、評価結果および検討課題に関する意見交換を行いました。2025年4月開催の取締役会で、さらに議論を行い、2025 年3月期の取締役会の実効性評価を確定するとともに、今後の課題に対してさらに改善をすすめることとしました。

アンケート項目

2024年度(2025年3月期)取締役会実効性評価アンケートの大項目は以下のとおりです。

前年度認識された課題への対応状況

2023年度(2024年3月期)取締役会実効性評価アンケートの評価の結果を踏まえ、2025年3月期において、取締役会および取締役会事務局は、以下の点に取り組みました。

・実効性評価の評価手法

当社取締役会は、継続的な改善により、実効性に関する新たな課題を見つけがたい状況でした。そのため、実効性評価の評価方法について工夫を重ねてきましたが、本年度は、第三者評価機関によるインタビューを通した評価を行いました。その結果、当社取締役会の実効性に関する客観的な意見を頂き、かつ、検討課題の認識を行うことができました。

・人的資本経営、研究開発課題などの議題に対する情報提供

人的資本投資や研究開発投資の重要性の高まりを踏まえ、研究開発の進捗や従業員の報酬体系などの議題について、取締役会および諮問委 員会において情報提供を行いました。その結果、当社の現状や制度に関する社外取締役の理解が深まりました。

・事業に関する知識習得機会の提供

本年度は、社外取締役による当社の国内子会社・海外子会社への視察を行いました。これにより、社外取締役の事業に関する理解が深まり、有益な機会となりました。

2024年度の評価結果

2024年度(2025年3月期)取締役会実効性評価の調査・分析および取締役会での議論の結果、2025年3月期の取締役会の実効性については以下の内容が 確認されました。

・調査全体をとおして、評価が低い点はありませんでした。取締役会は概ね実効性が確保できているとの結果を確認いたしました。

・第三者評価機関による評価においても、内部の意思決定、経営の監督のPDCAが整えられていること、これらPDCAの運用や取締役会での議論・ 決定に悪影響を及ぼす虞のある事情がないことを確認いたしました。また、同水準の時価総額のプライム上場企業には一般的に観られない特徴 を確認できたとの評価を受けました。特徴の例として、①CGコードや通説への受動的な対応ではなく、当社の実態を考慮し、取り組みの要否や優先度を踏まえ、取締役会の機能・役割・構造を主体的に設計・運用していること、②近時の取締役会の再編・変遷の体験を多くの取締役の間で共有し、あるべき取締役会の討議のあり方や各取締役が求められる関与や振る舞いなどを前提として認識共有し、取締役会において発言・関与していること、③取締役間で見解に相違があると思しき領域は、実効性評価の問を通じて各取締役の見解を問い、共有する場が設けられていること、また、取締役間で見解の相違が存在することが許容されていること、④社外取締役に向けた業務執行側の情報に触れる機会が設けられ、かつ社外取締役が実際にその機会を活用していること、⑤取締役会で共有された課題に対して、業務執行の取組みも含めて放置されずに何らかの対応がなされていること、等々が挙げられております。

・一方、第三者評価機関による検討課題の指摘事項として、①取締役会における長期戦略の討議の位置づけの整理、②討議における論点や期待事項の明確化、③諮問委員会としての主導性が挙げられました。また、補足事項として、中長期的な実効性の継続性に対しても留意するべきとい う指摘も受けました。

今後の課題

現状において、当社の取締役会の実効性は高い水準にあると評価しておりますが、本年度の評価結果を踏まえ、さらなる実効性の向上に努めてまいります。特に、指摘があった以下の事項に対して、実効性の維持または改善に努めてまいります。

①取締役会における長期戦略の討議の位置づけの整理

長期的戦略の取扱いに対して、取締役会で様々な意見や考え方があるため、取締役会の機能・役割を整理しつつ、具体性のある議論が可能かどうかを試行する予定です。

②討議における論点や期待事項の明確化

社外取締役と業務執行取締役の議論における前提を共有するため、議論の論点や期待事項を明確にした資料作成および説明に努める予定です。

③諮問委員会としての主導性

業務執行の人事をはじめ、議論の性質上、情報格差を解消しづらい点に配慮しつつ、情報提供や主導性を発揮できる機会の提供に努める予定です。

④中長期的な実効性の継続性

取締役会構成員の変更時に特に留意して、取締役会の役割、討議のあり方に関する認識の共有を通した実効性の継続に努める予定です。

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会において決議しています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、独立社外取締役が過半数を占め、独立社外取締役を委員長とする任意の諮問委員会(以下、諮問委員会という。)へ諮問し、答申を受けています。当該決定に関する方針は以下のとおりであります。

基本方針

取締役の報酬等は、固定報酬である「月額報酬」、短期の業績に連動した「業績連動報酬」および中長期インセンティブとしての「譲渡制限付株式報酬」で構成されており、それぞれの内容は以下のとおりであります。なお、社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、経営の監督や経営に対する助言を行うとの役割を考慮し、「月額報酬」のみとしています。

| 報酬等の種類 | 報酬等の内容 |

|---|---|

| 固定報酬(月額報酬) | 全ての取締役に対して、経営監督を担う職責および業務執行を担う職責に対する対価として、役職および職責に応じて支給しています。 |

| 業績連動報酬 | 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)および執行役員に対して連結業績に基づいて支給される賞与であり、その支給および支給額に関しては連結会計年度ごとの親会社株主に帰属する当期純利益の目標達成を条件とし、その目標超過率によって変動することとしています。親会社株主に帰属する当期純利益を利益目標として採用する理由は、企業価値の向上や株主還元の充実に直接寄与する重要な経営指標と考えるためであります。支給総額の上限は、支給対象取締役および執行役員の月額報酬合計額の300%までとしており、各取締役および執行役員への配分については、分掌する事業の連結業績に対する貢献度や期初予算の達成度、ESG/SDGsへの取り組み実績に加え、役職や職責等を考慮し決定しています。業績評価の指標としては、業績責任を測るうえで最適と考えている連結営業利益を採用することとしています。 |

| 譲渡制限付株式報酬 | 取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対して、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との利益意識を共有することを目的として付与しています。各取締役に付与する株式数については、まず前連結会計年度の連結ROEと前連結会計年度末の連結PBRをそれぞれ50%の比率で評価指標として用いて付与する株式の総数の上限を決め、各取締役の中長期の企業価値拡大への貢献を評価し決定しています。 |

諮問委員会は株主総会の決議および役員報酬規程に定める基準ならびに業績評価に基づき、報酬総額および代表取締役を含む取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の「月額報酬」および「譲渡制限付株式報酬」の個人別の報酬額の妥当性・公平性について審議を行い、取締役会に答申しています。取締役会は、その答申をもとに取締役の個人別の報酬額を決定しています。

また、代表取締役を含む取締役および執行役員の「業績連動報酬」については、取締役会にて、支給総額の上限、および個人別の報酬額の決定を代表取締役社長執行役員である大塚信行に一任する旨を決議しています。その権限の内容は、各取締役および執行役員が分掌する事業の連結業績に対する貢献度や期初予算の達成度、ESG/SDGsへの取り組み実績に加え、役職および職責などを考慮した業績連動報酬の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役および執行役員が分掌する事業の評価を行うには代表取締役社長執行役員が最も適していると考えるためであります。諮問委員会は株主総会の決議および役員報酬規程等に定める基準ならびに業績評価に基づき、代表取締役を含む取締役および執行役員の「業績連動報酬」の個人別の報酬額の妥当性・公平性について審議を行い、代表取締役社長執行役員に答申しています。代表取締役社長執行役員は、その答申をもとに、取締役会決議により一任された範囲内で、個人別の報酬額を決定しています。

なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定にあたっては、諮問委員会が原案について当該決定に関する方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会としても基本的にその答申を尊重し、当該決定に関する方針に沿うものであると判断しています。

2023年6月23日開催の第37回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。5名以内とする旨定款に定めています。)の報酬限度額は、年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることおよび当該報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対し年額150百万円以内の譲渡制限付株式を付与する報酬制度を決議いただいています。また、同株主総会において、監査等委員である取締役(5名以内とする旨定款に定めています。)の報酬限度額は、年額60百万円以内と決議いただいています。なお、同株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人数は2名、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役は3名)です。

| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |

報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 |

退職慰労金 | |||

| 取締役 (社外取締役および監査等委員である取締役を除く) |

135,700 | 114,000 | − | 21,700 | − | 2 |

| 社外役員 | 27,000 | 27,000 | − | − | − | 3 |

(注)当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は次のとおりであります。

連結営業利益 当初目標2,500百万円 実績1,887百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 当初目標1,700百万円 実績1,200百万円